模写裁判の紹介

問題の著作権事件とは‥‥

問題の著作権事件とは‥‥

ここで取り上げる著作権事件は、模写が著作物に該当するかどうかが問題となった事件です。

2つの事件があります(便宜上、最初の裁判を模写裁判1、あとの裁判を模写裁判2と言います)。

原告は、いずれも2005年6月に亡くなった日本画家の三谷一馬氏。江戸風俗の研究家としてよく知られた人で、最近では、昨年から今年にかけて、朝日新聞の毎月のカレンダー(朝日ホームスケジュール)に氏の絵が登場します。江戸風俗の再現をライフワークとした氏のほぼすべての絵は、江戸時代の絵画の模写です。先ごろ話題となった、イタリアの画家の絵を模写同然で描いていながら、自分のオリジナルと表明して憚らなかった人物とは正反対に、すべての作品について原画の出典を明らかにしています。

そこで、氏が江戸時代の絵画を模写した作品が著作権法にいう著作物に該当するかどうかが争われたのです。

まず、問題となった2つの作品を紹介しましょう。

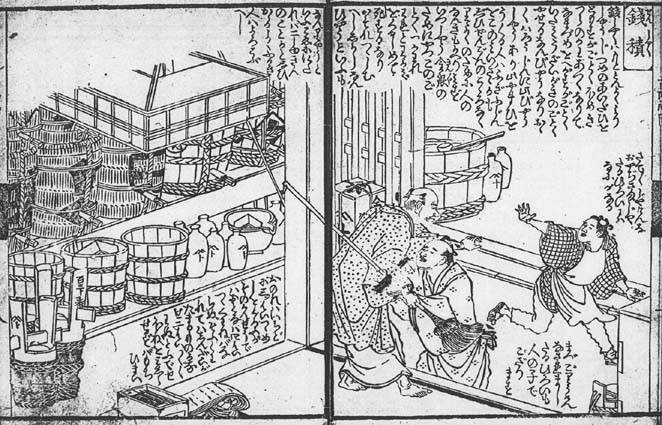

模写裁判1の原画と三谷一馬氏の作品

模写裁判1の原画と三谷一馬氏の作品

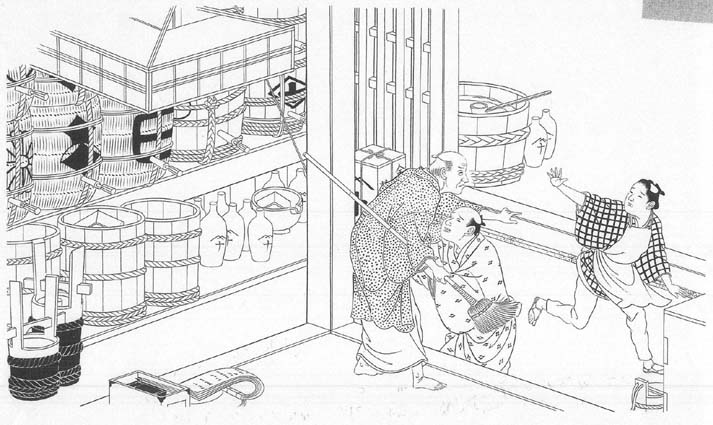

模写裁判2の原画と三谷一馬氏の作品

模写裁判2の原画と三谷一馬氏の作品

事件の経緯−−模写裁判1−−

事件の経緯−−模写裁判1−−

1、発端

江戸時代の専門書・資料集の出版に関しては、わが国有数の出版社のひとつである柏書房(株)が、2001年、「図説江戸考古学研究事典」という書籍を出版する際に、三谷一馬氏の作品集「定本江戸商売図絵」と「江戸庶民風俗図絵」に収められた絵画4点(以下、原告絵画と言います)を無断で使用しました。

2、自主交渉

2005年2月、三谷氏の長男靭彦氏がこの事実を発見し、柏書房に申入れをしたところ、さっそく、編集担当の社員が訪問し、

「新人として本書の編集を担当したので、うっかり今回の無断使用になってしまった。また、このうちの2枚はうすうす気がついていながら、そのままにして今に至ってしまった」

旨の弁明と謝罪をしました。しかし、賠償金の話に及ぶと、柏書房は、当初、

「通常、自社の絵の使用料は1図5000円であるが、今回は無断使用というペナルティを考慮し、貴殿の絵の再使用料の通常料金である1図2万2222円をベースとして、使用枚数の2倍の料金(つまり、2万2222×4×2=17万7776円)を賠償金として払いたい」

と回答したが、三谷氏側から

「三谷の絵の再使用料の通常料金である1図2万2222円をベースとして、過去、同様の無断使用に対して、1図につき、通常使用料の3倍をペナルティとして請求しており、今回はさらに、無断改ざんのケースが1図あるので、これについてもやはり通常使用料の3倍をペナルティとして請求したい(つまり、合計額33万3333円)。」

という返事があったので、「社に持ち帰り検討したい」という柏書房の希望を受け入れ、検討してもらった結果、

「通常、自社の絵の使用料は1図5000円であるが、今回は無断使用なので、一図2万2222円として、使用枚数の料金(つまり、2万2222×4=8万8888円)を賠償金として払いたい。

とむしろ後退した対応になってしまったので、唖然とした三谷氏側jは自主解決を断念し、代理人を立てるに至りました。

3、代理人同士の交渉

三谷氏から依頼された法律家柳原敏夫は、柏書房に対し、本件と同種の事件である新橋玉木屋事件の解説記事(著作権法判例百選9)を添付して、損害賠償金31万1108円の請求を骨子とする通知書を送付しましたたが、柏書房の代理人から、三谷氏の絵画について

「そこに模写制作者の創作性を認めることができません」

を骨子とする回答書を送ってきました。つまり、三谷氏の絵画は彼が模写した江戸時代の原画の複製(いわゆるコピー)にすぎず、それゆえ、三谷氏の絵画をいくら無断で使おうが、いくら自由に切りとって使おうが、いくら名前を表示しなくても、著作権や著作者人格権の侵害にはならない、という論法です。

これに対し、三谷氏の代理人は、柏書房の代理人宛てに、以下の根本的疑念を表明しました。

当方も闇雲に法的手段に出る積りはなく、誠実な交渉が可能であればその可能性を追求する所存です。そこで、率直に言わせていただきますが、本交渉にあたっては、プロの画家である当方の抜きがたい不信感或いは憤りというものがどこにあるのかをきちんとご理解いただきたいということです。

――今回の回答書からも明らかになりましたが、江戸研究では老舗の貴社が本件絵画が本件原画〔原告代理人注:原画は「オリジナルの絵〕という意味ではなく、ここでは、模写の元になった原作品という意味である。以下、同様〕の複製にすぎないと認識し、確信されるのであれば、だったら、なんで最初から、すっきりと元の本件原画のほうを使わなかったのか?(江戸研究では老舗の貴社なら造作ないことでしょう) どうして、敢えて、トラブルの恐れのある当方の本件絵画のほうを使ったのか?といった疑念です。

しかし、これに対する柏書房の回答はなく、その後、三谷氏の代理人より、絵画の素人でも一目で分かる解説を心がけ、柏書房の代理人に対し、原告絵画に原告の創作性が認められることを、基本原理と具体論の両面にわたって詳細に検討した「当方の見解」と題する書面を送付しました。

しかし、柏書房代理人はこの内容にすら納得しようとせず、今度は、模写の創作性という論点を、著作権(複製権)侵害の成立という論点にすり代えてまで、自説に固執しようとしました。

そこで、三谷氏の代理人は、柏書房の代理人に対し、

「率直に申して、話になりません。良識というものがないからです。

よって、予定通り、フェアな第三者の場で白黒を明らかにする所存であることをお伝えし、交渉を終了します。」

と通告して、訴提起を余儀なくされるに至ったものです。

事件の経緯−−模写裁判2−−

事件の経緯−−模写裁判2−−

1、発端

豆腐の製造・販売を主な業務内容とする売上高46億54百万円(2005年3月)の法人である日本ビーンズ(株)は、遅くとも1992年より2005年3月までの14年の間に、「定本江戸商売図絵」に収められた「豆腐屋」の絵画(以下、原告絵画という)を、無断で、主力商品の豆腐のパッケージの正面に使用し続けてきました(下の画像参照)。

さらに、原告絵画をパッケージに使用する際、絵画の左隅にわざわざ

「江戸時代 三谷一馬画」

と表示し、三谷一馬氏があたかも著作権保護期間がとうに過ぎた江戸時代の作者であるかのような虚偽の氏名表示をしました(その目的は無断使用の事実を糊塗するためとしか考えられません)。

2、代理人同士の交渉

2005年2月、知り合いの通報により、上記の無断使用の事実を知った三谷一馬氏は、法律家柳原敏夫を代理人に立て、著作権と著作者人格権の侵害を理由とする日本ビーンズの商品の製造・販売の即刻中止と侵害事実に関する情報開示を求める通知書を被告に送付しました。

これに対し、日本ビーンズの代理人より、

「本件絵画が先の判決と同じく原画を機械的に模写したものでないことが確認されれば本件で三谷殿の著作権を争う余地はありません」

と回答してきました。しかし、肝心の「侵害事実に関する情報開示」についてなおも回答がなかったので、再び、

「今回の貴社商品のパッケージに当方の絵を使用したプロセスがどのようなものであったのか、‥‥明らかにして下さい」

と催促したところ、初めて次の事実が明らかになりました。

「味の素図書館に出向いて本件『江戸商売図絵』を見つけ‥‥昔風の豆腐作りを描いた絵画が目にとまり早速この部分をコピーして持ち帰った‥‥社内で検討した結果、本件絵画を上記商品の包装紙に使用することを決め」

つまり、他人の作品であることを分かっていて(=故意により)無断使用した事実を認め、なおかつ、

「平成4年にやはり本件絵画を使用した商品があることが判明しました。‥‥平成9年に‥‥、平成12年の新商品にも同様の図柄を使用しています」

と遅くとも平成4年から平成17年まで14年の間、無断使用していた事実が判明しました。

そこで、とりあえず侵害事実に関する以上の情報を前提として、三谷氏より日本ビーンズに対して、損害賠償等をめぐる解決案を提示しました。その内容は、概略、次のようなものであり、賠償金額の総額は9224万4665円だった。

(1)、基本的な考え方は、これまで同種の無断複製行為に対して三谷一馬が取ってきた解決方法と同様であり、それは通常の使用料の3倍をペナルティとして請求する扱いであること。

(2)、途中で中断があるにせよ、少なくとも平成4年から平成17年まで14年間という長きにわたって、本件絵画を故意で貴社の主力商品のパッケージの正面に無断使用し続けてきたという本件の侵害事実からして、その使用の態様はいわゆる「商品化的使用」というほかなく、それに相応しい損害賠償額の解決方法は「定率方式」であること。

(3)、「定率方式」の料率については、裁判前の早期解決という見地から譲歩し、通常の相場である2〜10%のうち、最低の2%を採用したこと。

(4)、貴社が「販売価格、販売数量不明」と回答してきた当初2回の無断使用については、最も信頼の置ける近似値で計算したこと。

(5)、氏名表示権の侵害につき、「江戸時代 三谷一馬画」という表示は、無断使用を糊塗するために敢えて虚偽の表示に出たもので、著作者人格権を著しく侵害するものであり、その悪質さからして、その慰謝料は、通常の使用料を下ることはないという評価をしたこと。

これに対し、日本ビーンズの代理人より、2005年5月の面談において、

(1)、「定率方式」に基づく賠償金額の算定には応じられないこと。

(2)、本件が従前の類似裁判「新橋玉木屋」事件と比較し、より多額の損害賠償額になるとは考えられないこと、

などを理由として、

「金300万円をもって和解金額」

としたい旨の回答があり、ここに、全くお話にならない程の深刻な隔たりが明らかとなり、交渉は行き詰まり、訴提起を余儀なくされるに至りました。

訴訟の中で、日本ビーンズは、一転して「三谷一馬の絵画は模写であり、創作性が認められない」と主張をするに至りました。

それに対しては、法律論はさておき、素朴なコモンセンスとして、柏書房に対してと同様の次の根本的疑念を表明せざるを得ません。

プロの画家である三谷一馬の抜きがたい不信感或いは憤りというものがどこにあるのかをきちんとご理解いただきたい――貴社が本件絵画が本件原画の複製にすぎないと認識し、確信されるのであれば、だったら、なんで最初から、すっきりと元の本件原画のほうを使わなかったのか? どうして、敢えて、トラブルの恐れのある三谷一馬の本件絵画のほうを使ったのか?と。

(c) Copyright 柳原敏夫